La persistenza della Scarrupata

- Redazione

- 23 Febbraio 2018

- Ambiente & Natura

- 0 Comments

Dal Sole fu la Meridiana; millenni dopo, dalla Sabbia la Clessidra; secoli dopo, da ingranaggi e corone dentate gli orologi con le lancette; decenni fa, dalla frequenza di risonanza degli atomi orologi che chiamiamo atomici.

Meridiane, clessidre, orologi da polso e atomici misurano il tempo: nanosecondi, minuti, ore, secoli, millenni. Agli albori, misure incerte e imprecise, come le Lune che scandivano la vita di Coda di Lupo (celebre canzone di Fabrizio de André). Oggi determinazioni così precise, assolute e tangibili, da esprimere in infinitesimi, da scrivere con 10, 100, 1000 cifre.

Con o senza la Luna e il Sole, la Sabbia, gli Ingranaggi, gli Atomi, il tempo corre e scorre, sempre eternamente uguale.

Corre e scorre, ignaro… Dei nostri primi vagiti, degli orari che cadenzano la nostra breve e ripetitiva esistenza: svegliarci e coricarci, recarci al lavoro e al supermercato, abbuffarci ed esaurirci, ridere e annoiarci. Ed è felice chi impara ad amare ciascuna di queste routine, come i GATTI, i miei grandi maestri.

Con fredda precisione batté la nostra prima ora. Con altrettanta fredda precisione batterà l’ultima. Due battiti, come milioni di milioni, come infiniti; due battiti che sono due numeri, due date, una vita: la fredda ma precisa sintesi di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, illusioni e delusioni.

E, intanto, battito dopo battito, continua, inarrestabile, la sua corsa.

Corre e scorre, freddo e preciso, convertendo gli avvenimenti salienti della nostra esistenza in sprazzi di memorie che, anno dopo anno, ci appariranno sempre più vaghi ed estranei…

Ci si iniziava a familiarizzare, almeno secondo l’”approccio scientifico”, a scuola, nelle ore di fisica; era lui, il Tempo, il Signore della Cinematica, quel misterioso parametro che —ti dicevano— regola la legge oraria di un corpo, ovvero, la traiettoria, la posizione, la velocità e l’accelerazione, punto per punto, battito per battito. Tutto era determinabile e determinato con assoluta precisione.

Si partiva della velocità media vm; un calcolo banale, alla portata pure dei più “ciucci”: bastava dividere la distanza percorsa ∆S per l’intervallo di tempo trascorso ∆T e… zac, fatto!

Ma, come sempre accade nella vita, le cose presto si complicavano finché, alla fine del corso, giungevi al moto di un proiettile lungo la verticale y. Una legge oraria molto più complessa capace di ispirare anche quesiti dai toni inquietanti come: stabilire la quota hx a cui piazzare un cannone inclinato α per sparare un proiettile con velocità iniziale vo affinché, dopo aver valicato una collina distante do e alta h, inizi la sua parabola discendente, punti verso un castello, si infili tra i merli, varchi la finestra della stanza reale e, dulcis in fundo (si fa per dire), centri l’incauto proprietario, un orco, un tiranno o un altro personaggio feroce, meritevole di morte…

Tutto era logico, matematico, determinato. Tutto avveniva senza imprevisti, con “chirurgica” (come si disse per le famigerate “bombe intelligenti”) e sadica (visto il macabro proposito) precisione.

Perché precisa era persino la costante di gravitazione universale g che, a dispetto del nome, tanto costante poi non è, tant’è che varia in funzione della distanza dal centro della Terra. Ma è roba da poco. E, di conseguenza, il proiettile non solo infrangeva i vetri della dimora reale quanto anche colpiva al cuore il malaugurato inquilino, reo, nel mio personalissimo immaginario, di incarnare il Potere, in tutta la sua arroganza e ferocia. Un potere estraneo, freddo e inumano, come la Fisica appunto, come il Tempo.

Che, inevitabilmente, dopo la cinematica, te lo ritrovavi nella dinamica, nella termodinamica.

Perché Fisica e Tempo sono un tutt’uno, un corpus inscindibile.

Ma un giorno, più in là negli anni, scopri che, in fondo, anche il Tempo un’anima ce l’ha; e, quasi fosse un paradosso, a rivelarlo fu proprio lo scienziato moderno per antonomasia. E non solo per l’aria trasognata e assorta e gli arruffati capelli canuti.

Fu lui, Einstein, a dire che tutto è relativo. Finanche il Tempo. Perché, come lo Spazio, si curva. Sulla Terra, dove g (la costante gravitazionale) è bassa, in modo quasi impercettibile ma tantissimo, p.es. nei pressi di un buco nero, dove il Campo Gravitazionale è così intenso (e curvo) da non lasciare sfuggire verso l’esterno niente, finanche la luce.

Ce ne parlava Piero Angela che, per esemplificare il concetto, ricorreva al paradosso dei gemelli, partorito della fantasia di qualcuno certo più sadico di me o, magari, ammaliato dalla trama di Interstellar e/o di Space Oddity: un astronauta, impacchettato su un’astronave, veniva spedito a vivacchiare nei pressi di un buco nero; e lassù, il poveretto, che di occupazioni ne doveva avere ben poche, passava il tempo a spiare quanto accadeva quaggiù, sulla Terra: tragiche le prime immagini in cui assisteva alla morte non solo del fratello, gemello appunto, ma anche a quella dei nipoti e, a ruota, dei nipoti dei nipoti, e dei nipoti dei nipoti e via all’infinito. Mentre per lui erano trascorsi solo pochi istanti. Perché, ci diceva il buon Piero, il Tempo lassù, per effetto dell’elevatissimo campo gravitazionale, scorre infinitamente più lento, perché, lì, spazio e tempo sono curvi, infinitamente curvi.

Tanto curvi che, lassù, anche le agognate soluzioni al mio quesito di balistica, andavano a farsi friggere e, magari, finanche se avessi piazzato il cannone 100 metri più in alto della collina forse non sarei riuscito a valicarla e, ancor meno, a centrare la stanza reale, con gran gioia del malaugurato personaggio.

Un morto in meno ma anche la relativizzazione di leggi che, per qualche secolo, erano state ritenute perfette e avevano contribuito a fugare le tenebre del Medioevo.

Perché lassù, le leggi della Cinematica vanno adattate al valore della gravitazione. Perché lo Spazio è curvo. Perché il Tempo è curvo e relativo.

Ma, cent’anni fa, il buon Piero non era nato è tanto meno la TV. Quella TV, oggi tanto bistrattata, che, nonostante tutto, ha insegnato a tanti italiani la propria lingua nonché ha tentato di democratizzare e divulgare la cultura, la scienza, anche quella più complicata, come la fisica e, addirittura, la teoria della relatività.

Impresa tutt’altro che facile. Basti pensare che lo stesso Einstein, nel tentativo di spiegarla, si avvalse di parole che, alcuni, taccerebbero di veteromaschilisti. Disse: ”Quando un uomo siede un’ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Ecco cos’è la relatività“ [NYT, 1929].

Il Tempo è assoluto. Corre e scorre in modo oggettivo, freddo e preciso. Ma noi siamo umani. La nostra mente classifica e registra gli eventi. È pur vero che lo fa servendosi del criterio cronologico; ma, più che il tempo preciso, freddo e assoluto, ordina gli eventi, ponderandoli, avvalendosi di criteri quali le proprie emozioni, sensazioni e il valore che attribuiamo all’esperienza vissuta, all’immanenza e alla trascendenza che potrà avere sul nostro vissuto.

Provate a chiedere a uno sfollato del terremoto la cronaca degli attimi che lo precedettero e, sicuramente, vi fornirà un resoconto vivo, traboccante di particolari e sensazioni mentre, probabilmente, nel raccontare il giorno anteriore cadrà nello scontato, addirittura confondendo episodi accorsi in altre circostanze.

L’essere umano si comporta un po’ come un buco nero. Relativizza il Tempo; non certo per il campo gravitazionale, bensì perché è dominato dalla soggettività, dall’imprecisione. Perché, in lui, il Tempo è Memoria; perché, col proprio cervello, ha la capacità di creare proprie esperienze e di richiamarle (o, perché no, rimuoverle) al momento opportuno.

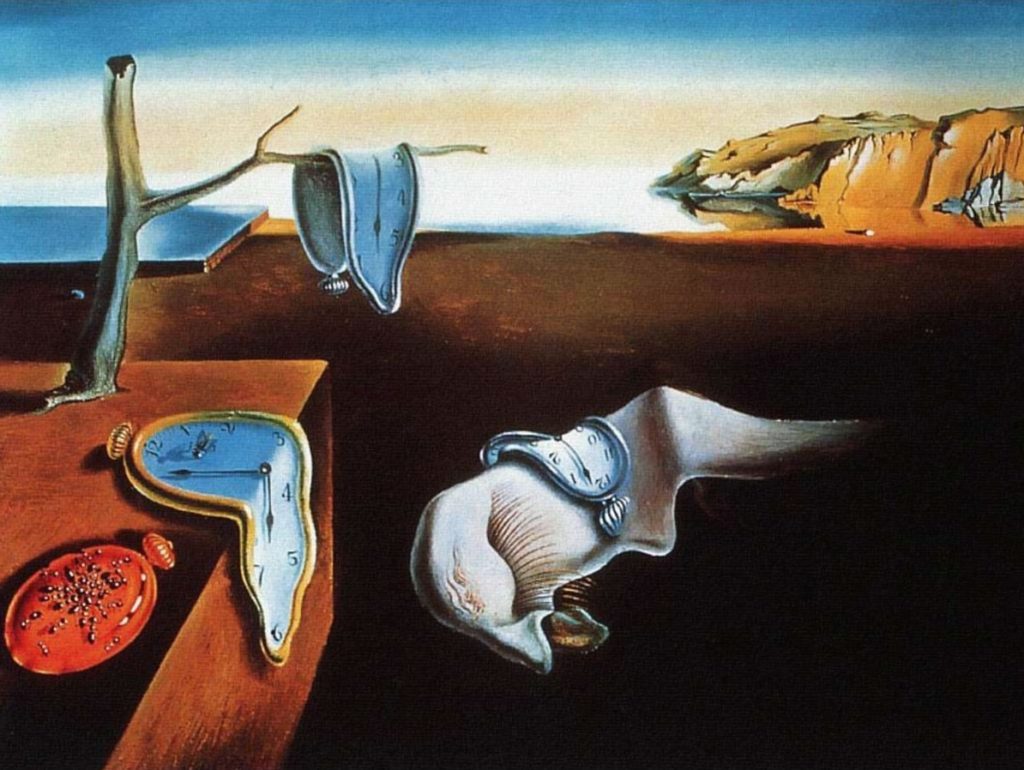

Fu, credo, quanto volle plasmare Salvador Dalí nel suo capolavoro, “La persistenza della memoria” (fig_1). Nella tela, i 3 orologi pretendono misurare, in modo oggettivo e preciso, lo scorrere regolare e cadenzato del tempo; ma ciò è impossibilitato dalla nostra natura, dalla nostra condizione di esseri umani, soggettivi e imprecisi, incapaci di cogliere l’oggettività dei fenomeni in quanto, lungi dal Tempo, in noi prevale la Memoria, soggettiva e relativa. Gli orologi di Dalí, pertanto, sono “molli”, ovvero plastici e soggettivi in quanto, proprio come dei “formaggi” (vedi dopo), si squagliano, si adattano alle fattezze degli oggetti che li sostengono ovvero alla propria realtà, al proprio vissuto, all’universo che lo popola. L’orologio più grande poggia su un ripiano color terra, da cui emerge un tronco d’olivo spoglio; sull’unico ramo, pur’esso privo di foglie, ne poggia un secondo e, in basso, su un substrato marrone e privo di vita, un terzo, adagiato a un occhio dalle lunga ciglia. Delle formiche pullulano sulla patacca chiusa, pronte a divorarla (la triste sorte che toccò a un malcapitato coleottero, una scena che produsse nel pittore una speciale fobia verso questi insetti), sembrano suggerire la morte che, proprio perché immancabile, ci limita, ci rende vulnerabili e, perciò, incapaci di cogliere l’oggettività del Tempo. Le formiche divorano la Memoria.

Come tante, anche quest’opera di Dalí sembra un sogno. Un Incubo. Ma la fonte di ispirazione non fu certo la sua attività onirica bensì un episodio ancor più fortuito e prosaico. Una sera, al termine della cena, una forte quanto insolita emicrania gli impedì di accompagnare al cinema l’amata Gala; standosene a tavola, la sua attenzione fu catturata dal camembert degustato a fine pasto, quel formaggio che se ne stava lì a sciogliersi, molle e inconsistente come il Tempo, come “orologi molli”. Folgorato dall’ispirazione, pur provato dal mal di testa si precipitò nell’atelier è riportò quella sua intuizione, quegli orologi molli, sul quadro in cui era impegnato: un paesaggio a egli familiare, una veduta di Port Lligat all’imbrunire. Uno sfondo semplice, popolato da pochi oggetti, rappresentati con elegante essenzialità ma che, per dar vita a un quadro finito, erano bisognosi di un’idea. E l’idea, furono quegli orologi, disegnati con spasmodica e ossessiva fretta, prima del rientro di Gala da quella che, magari, dovette essere una delle sue solite serate brave (ma su ciò sorvoleremo).

È bella la Catalogna. La sua lunga e frastagliata costa su cui si affacciano porti, borghi marinari e cittadine. Il suo mare, dai suoi infiniti toni azzurri come quello di Ischia, come quello che bagna l’isolotto dove oggi si aggruppano mura e abitazioni, costruzioni che chiamiamo il “Castello Aragonese”. Suggestivo, romantico, struggente. Come “L’isola del Morti” di Arnold Böcklin (fig_2) che, dicono, si sarebbe ispirato all’amato isolotto ischitano.

Mi piace pensare che, l’avesse visto Dalí, magari l’avrebbe preferito al suo Port Lligat per piazzarci i suoi orologi e farci il suo capolavoro. Non certo per rappresentare il freddo paesaggio che fa da sfondo agli orologi molli, al Tempo, quanto per coglierne la fugacità, la relatività e l’imprecisione, la Memoria che persiste al suo incessante scorrere, che è ciò che ne rimane. L’avesse scelto e, allora, sulle alte costruzioni avrebbe certo poggiato un orologio appena percettibile, quasi completamente squagliato, quasi invisibile. Perché, lì, sulla vetta, persistono vive solo le vestigia dei suoi battiti più recenti; perché niente resta di quelli del greco Gerone ma solo, di quelle più recenti, quattrocentesche, volute da Alfonso V d’Aragona che, e non è coincidenza da poco, veniva proprio da quelle terre ispaniche che, poi, diedero i natali a Dalí e, purtroppo, di recente, anche a personaggi mediocri e miserevoli, millantatori della storia, che hanno preteso di chiamare nazione quella che fu una contea, la Catalogna.

Ma torniamo a Ischia, al suo castello Aragonese. Sono belle le sue costruzioni; alte e maestose, a picco sul mare, incastrate tra le rocce, fanno capolino tra i cespugli della macchia mediterranea. Sono belle perché dalle linee rette, semplici e minimaliste, e, proprio per questo, altro paradosso non da poco, moderne.

Proprio come le costruzioni di Machu Picchu (fig_3), semplici, austere e primitive, perchè erette da popolazioni che, prima dell’arrivo dei conquistatori spagnoli (e dagli – ancora loro), versavano in quella che non è certo esagerato definire Età della Pietra, un Neolitico dai connotati sud-americani, in cui non c’era spazio per lo sfarzo e gli adorni a cui ci avevano qui abituato, più di un millennio prima, greci e romani. E Machu Picchu, come il Castello Aragonese (fig_4), affascina per quello che c’è sotto la pietra lavorata dall’uomo, per lo sfondo, per la pietra lavorata dalla natura, l’essenza del suo fascino.

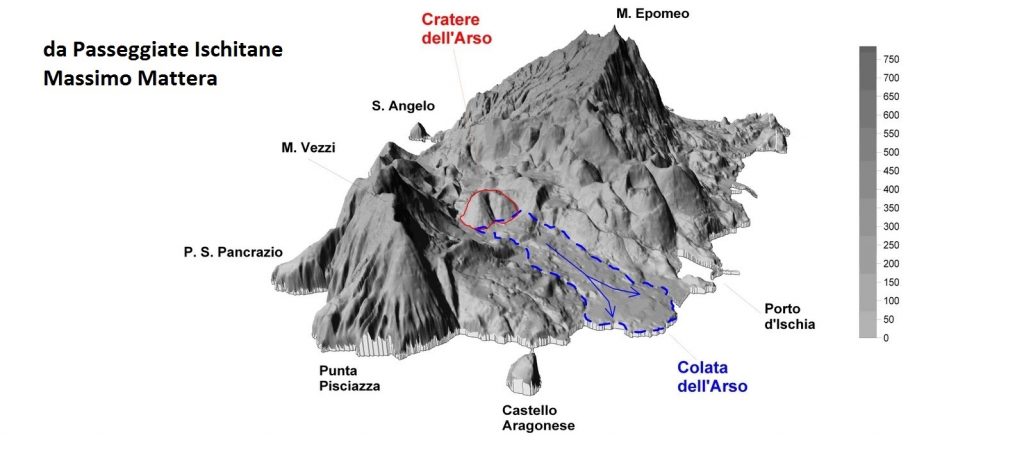

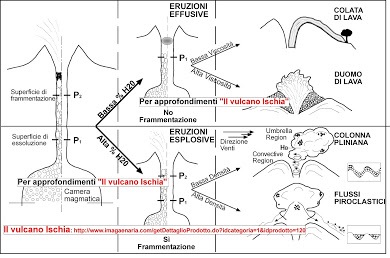

L’essenza del Castello Aragonese, e per molti la sparerò grossa, è la sua pietra primordiale, quella forgiata dal vulcano (che c’è sotto). Una particolare tipologia, i cosiddetti “Duomi vulcanici”. Sono tipici delle Eruzioni Effusive (delle Eruzioni Esplosive, l’altra modalità, vedi oltre), in cui il magma, abbandonata la camera magmatica, risale i condotti vulcanici e giunge in superficie dopo aver subito ben poche alterazioni. In genere, il magma è abbastanza fuso così da dar luogo a colate come quella dell’Arso (1301/2; fig_5) o di Punta la Scrofa (III sec. d.C.).

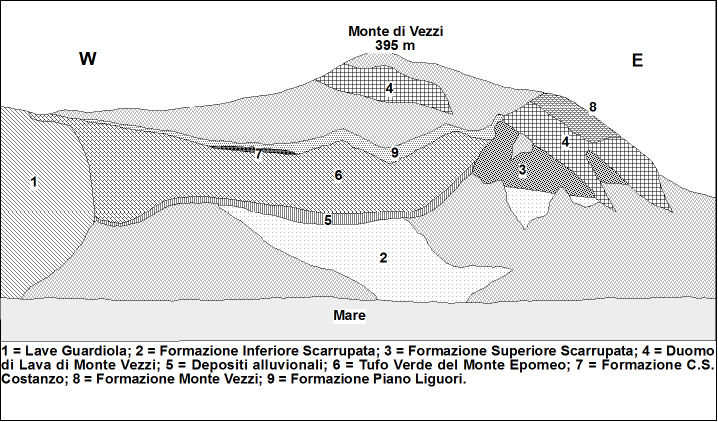

Ma in altri casi, come a Ischia Ponte, essendo troppo densa per scorrere fuori dalla bocca eruttiva, vi si impilò e, accrescendosi, assunse la caratteristica forma che, evocando le antiche cattedrali, da nome a questa tipologia di centro eruttivo. Avvenne oltre 130000 anni fa. Ma, ca. 15000 anni prima, a una decina di chilometri da Ischia Ponte, doppiata Punta San Pancrazio, se ne erano già formati un altro paio. Per le dimensioni dovevano apparire come due faraglioni, due gemelli in mezzo al mare; oggi, sono inglobati alla base di una alta parete rocciosa, la Scarrupata (fig_6).

Osservandola preferibilmente da mare, apparirà composta da strati contraddistinti da colori che spaziano dal giallo al bianco passando per l’ocra. Ognuno di quegli strati si è accumulato in seguito a un’eruzione (Orologi). Ma, stavolta, si tratta quasi sempre di Eruzioni Esplosive. Di gran lunga più dannose e pericolose delle Effusive, sono prodotte da magma più viscoso che, nella sua risalita subisce un processo, detto Frammentazione (fig_7), che lo snatura completamente. Si trasforma, infatti, da massa solida (il magma) in un jet, una vorticosa miscela di gas, particelle fini e brandelli di magma che, raggiunta la superficie, si innalza sul cratere vulcanico dando vita a un’enorme nube densa, dalla caratteristica forma di “pino” e alta fino a 70 km.

Viene detta “Colonna Pliniana” in onore a Plinio il Giovane che, una decina di anni dopo la tragica eruzione del 79 d.C. costata la vita allo zio Plinio il Vecchio, in una delle due celebri missive inviate a Tacito, la descrisse paragonandola proprio a quest’albero. Quando i prodotti che la compongono (in ordine di grandezza: ceneri, lapilli e pomici), raggiungono la massima quota e non sono sostenuti più dal jet, ricadono al suolo, sottoposti alla spinta dei venti di alta quota. In pratica, tornando ai cenni di cinematica prima esposti, i materiali piroclastici si comportano come proiettili che da una quota h (in cui cessa l’azione del jet) ricadono al suolo sospinti da una forza orizzontale ovvero con una velocità orizzontale vo. Per questo, cadendo, tendono a formare depositi a forma ellissoide, con il centro di emissione che occupa uno dei fuochi e il semiasse maggiore coincidente con la direzione dei venti dominanti. I depositi tendono ad adattarsi alla morfologia, ricoprendola con un mantello uniforme di piroclasti, proprio come gli orologi di Dalí o, per i più prosaici, come un camembert. A Ischia questi depositi abbondano: “mantellano” rilievi e colline (Schiappone, Guardiola, Tripodi, Bosco della Maddalena ecc.), depressioni e valli (Fondo d’Oglio, Fondo Ferraro, Cava Nocelle ecc.).

E “Mantellano” la Scarrupata, con la cosiddetta Formazione di Piano Liguori (fig_8_9), un letto di pomici e ceneri biancastre, spesso una decina di metri, che con il suo caratteristico andamento a zig-zag, ne solca la parte sommitale. Prodotti, caduti come una pioggia ardente e devastante, eruttati ca. 6000 anni fa da un vulcano oggi sommerso, la Secca d’Ischia.

Piovvero, dunque, alla Scarrupata. Ma anche sul Castello Aragonese. Ma sull’isolotto, circondato dal mare, furono asportati dagli agenti esogeni e, oggi, ne restano che poche vestigia o, per in termini tecnici, “materiali indistinti”. Un orologio troppo molle da rappresentare. Persino per Dalí.

Ma il Castello Aragonese, e la Scarrupata, furono investiti anche dai materiali depositati da un’altra fenomenologia vulcanica…

Riprendiamo il discorso sulle Eruzioni Esplosive. Nel loro corso può accadere che la miscela prodotta dalla Frammentazione sia troppo densa per sollevarsi sul cratere e formare la Colonna Eruttiva o, altra possibilità, che la colonna pliniana collassi: si assiste così alla formazione dei Flussi Piroclastici (fig_7), una vorticosa nube di magma, materiali accidentali e gas che, dal cratere, si precipita lungo i fianchi, ad elevate velocità (50-100 km/h) e temperature (ca. 400 ºC), facendo tabula rasa di ciò in cui si imbatte. Sono di gran lunga la fenomenologia vulcanica più pericolosa e, non a caso, nel 79 d.C. Pompei fu cancellata dalle mappe delle città romane proprio da un flusso piroclastico.

E a Ischia ne abbondano i depositi, segno, orologio, delle immani calamità che devastarono l’isola. Depositi che appaiono come masse caotiche, prive di stratificazione ed eterogenee, come i tufi, che abbondano un po’ d’ovunque sull’isola, ai Campi Flegrei e ai piedi del Somma-Vesuvio. E abbondano anche lì, alla Scarrupata. Proprio sulla groppa dei duomi gemelli, una coltre di materiali piroclastici spessa diverse decine di metri, la cosiddetta “Formazione Inferiore della Scarrupata” (fig_8_2). E, poi, su quest’ultima e delimitata in alto proprio dalla Formazione di Piano Liguori, corre un caotico bancone di tufi biancastri con intercalati pomici, lapilli e ceneri: il “Tufo Verde del Monte Epomeo” (fig_8_6). Uno spesso banco di tufo a volte bianco, altre ocra o giallo ma, attenzione, contraddicendo la sua stessa denominazione, mai Verde. Perchè, il tufo verde, con la sua caratteristica colorazione, quello delle parracine di Forio e Panza, quello che svetta sull’isola, pur generato dalla stessa eruzione, ha subito un’evoluzione diversa. Difatti sprofondò nell’enorme caldera che si aprì al centro dell’isola, all’epoca, ca. 55000 anni fa, completamente inondata dal mare. E, nei millenni, alterato dalle infiltrazioni di acqua marina e dai fluidi geotermali, assunse il caratteristico colore verdognolo, da cui prende il nome l’eruzione, definita appunto del Tufo Verde del Monte Epomeo. Una sorte, quindi, completamente diversa dal tufo verde che si depositò alla Scarrupata ma anche al Monte Vico, a San Pancrazio, che, non interagendo col mare, ha conservato il suo colore originario. Facile ipotizzare che anche sul Castello Aragonese piovvero materiali ascrivibili a quest’eruzione, la più devastatrice dell’isola e, tra le più intense, del distretto vulcanico campano. Eppure, come per i prodotti della Formazione di Piano Liguori, sull’isolotto è difficile riconoscere depositi ascrivibili a essa. Spazzati, probabilmente, da alluvioni, smottamenti e altro.

Un altro orologio completamente squagliato, perché troppo molle e perché poggiato a un luogo dove la memoria stenta a permanere. L’Isola dei Morti. Quei morti che Böcklin, durante un suo soggiorno terapeutico presso Villa Drago, vide che venivano sepolti nel cimitero di Sant’Anna, di fronte a quel roccione che divora orologi perché ha cancellato la memoria di tante eruzioni. Perchè Caronte, ci inganna con il suo bianco vestito e ci traghetta sulla sponda da cui non si fa più ritorno. Uno scoglione invaso da formiche che, voraci, divorano orologi, Memoria.

Speriamo che se ne restino lì, che risparmino ancora la Scarrupata. Perché la Scarrupata è la tela che, meglio di qualsiasi altra, parla delle nostre origini. Perché lì gli orologi non sono molli, non si squagliano.

Ah, dimenticavo il seguito della storia del personaggio oggetto dei miei calcoli balistici. Studiando Fisica del Vulcanismo, imparai ad adattarli a situazioni molto più scientifiche e di utilità. Il calcolo della traiettoria delle cosiddette bombe vulcaniche (fig_9). Si tratta di grossi brandelli di magma che accompagnano la formazione della Colonna Pliniana ma, che a differenza di pomici, lapilli e ceneri, essendo più dense e pesanti, cadono al suolo seguendo una traiettoria balistica del tutto simile a quella del famigerato proiettile. Dalla caratteristica forma affusolata, a volte simili a pagnotte, se ne trovano, per esempio, ai Pizzi Bianchi o, se non amate l’avventura, lungo la falesia che si affaccia su Sorgeto. Ebbene, se le osservate, scoprirete che hanno deformato gli strati su cui hanno impattato. Basandosi su quest’informazione è possibile stabilire la posizione approssimata del centro di emissione, ovvero, del cratere che le ha eruttate.

Con gli anni, con le esperienze che diventano Memoria, a volte si impara a ricondurre le proprie idee. Peccato che di esse, prima o poi, resterà poco o niente; che Caronte non faccia eccezioni e non risparmi a nessun quella lugubre traversata.

Massimo Mattera