Un ritrovamento fossile in Birmania fa luce sulla vita di alcuni uccelli del Cretaceo

-

Carla Basile

-

4 Luglio 2016

-

Paleontologia

-

0 Comments

Ad oggi non sono pochi i fossili ritrovati in Cina appartenenti ad uccelli del periodo cretacico, generalmente si tratta di uccelli il cui scheletro è rimasto intrappolato nella roccia e spesso sono di difficile rinvenimento proprio per questo motivo. L’ultima recente scoperta riguarda due piccoli uccelli appartenenti al gruppo degli enantiorniti, vissuti in era mesozoica, più precisamente nel Cretaceo tra …

Continue Reading

Piume… di dinosauro.

-

Carla Basile

-

28 Giugno 2016

-

Paleontologia

-

0 Comments

Erano i mitici anni ’90. Era il tempo dei film non ancora incentrati esclusivamente sugli effetti speciali. Si raccontavano storie, si seguivano trame di storie possibili e impossibili. Era il tempo in cui fu trasposto sullo schermo il mitico racconto di Michael Crichton: Jurassic Park. Incredibile ma vero quanto un semplice film, entrato nella storia del cinema, abbia determinato l’aumento …

Continue Reading

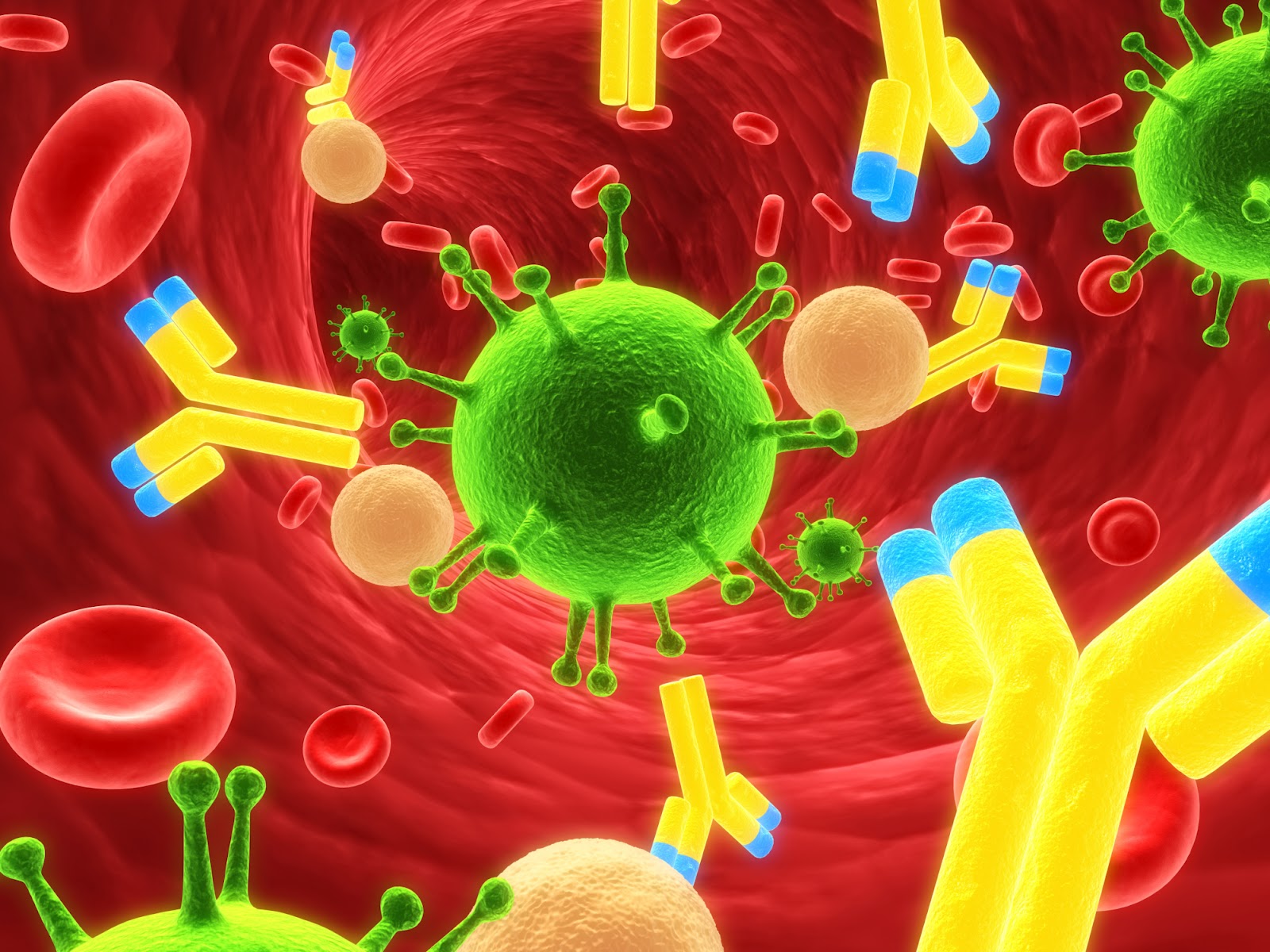

Il passaggio degli anticorpi ai tessuti nervosi ed il ruolo dei linfociti T CD4 helper

-

Carla Basile

-

7 Giugno 2016

-

Ricerca

-

0 Comments

Immaginate il sistema immunitario come una grande metropoli all’interno della quale ogni elemento è chiamato a svolgere il suo compito per mantenere lo status quo della società o favorirne il progresso. Gli elementi in questione sono i famosi globuli bianchi, classe a cui appartengono differenti sottogruppi. La formula leucocitaria ci insegna infatti a distinguere i linfociti (T e B), i …

Continue Reading

I social network controllano l’umore e il peso

Recenti studi condotti dalla Framingham Heart Study e riportati sulla rivista Harvard Men’s Health Watch indagano su come i social network influenzino il peso corporeo e l’umore. Sembra infatti che le idee e le abitudini siano in grado di diffondersi attraverso i social network così come accade per il diffondersi dei germi patogeni nella realtà. Lo studio, condotto su un …

Continue Reading

La memoria

A molti di noi sarà capitato di guardare una foto e ripercorrere con la memoria i tanti attimi vissuti prima e dopo quello scatto. Ci ricordiamo del luogo in cui eravamo,con chi eravamo al momento della foto e talvolta persino quali odori ci circondavano. Riportiamo alla mente insomma tutte le percezioni del momento. Tutto questo è reso possibile dalla memoria. …

Continue Reading

Fare una buona prima impressione da cosa dipende?

-

Carla Basile

-

11 Dicembre 2011

-

Ricerca & Scienza

-

0 Comments

Quante volte ci è capitato di conoscere nuove persone e rimanerne letteralmente affascinati? E quante volte invece alla domanda di un nostro amico “Allora, che ne pensi di questa persona?” ci è venuto subito da rispondere “Direi che a pelle non mi piace”? Spesso quelle che sono le prime sensazioni si rivelano giuste ,talvolta può capitare invece di essere tratti …

Continue Reading