Un giallo risolto: i microbi del metano responsabili della ‘grande estinzione’

Resti fossili indicano che sulla Terra, intorno ai 252 milioni di anni fa, circa il 90 per cento delle specie furono improvvisamente spazzate via. Si trattò di gran lunga della più grande estinzione di massa mai conosciuta sul nostro pianeta, di cui fino ad oggi si è tentato ripetutamente di individuare il fattore responsabile. Ora, un team di ricercatori del …

Continue Reading

Costa cervicale nei mammut potenziale causa di avvio all’estinzione

Ricercatori olandesi hanno osservato recentemente che nei mammut rinvenuti nel Mare del Nord compare un carattere fisico, probabilmente sfavorevole per la sopravvivenza, con molta più frequenza di quanto si ritrovi negli elefanti moderni. I resti di mammut lanosi provenienti da quella parte di Europa mostrano infatti la presenza di una ‘costa cervicale’ con una frequenza dieci volte maggiore rispetto agli …

Continue Reading

L’Amazzonia assorbe più carbonio di quanto ne emetta

-

Leonardo Debbia

-

30 Marzo 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Un nuovo studio della NASA, condotto per sette anni, ha confermato che le foreste naturali dell’Amazzonia assorbono più anidride carbonica dall’atmosfera di quanta ne emettano, contribuendo, in tal modo, ad una riduzione del riscaldamento globale. Questa scoperta mette forse la parola fine ad un dibattito di lunga data sul bilancio globale del carbonio nel bacino amazzonico. Il bilancio del carbonio …

Continue Reading

Aumenta la fusione di ghiaccio in Antartide

-

Leonardo Debbia

-

28 Marzo 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Secondo una nuova ricerca, sei enormi ghiacciai in Antartide occidentale si muovono più velocemente di 40 anni fa, facendo affluire più ghiaccio sulla costa e provocando così un aumento di livello del mare. La quantità di ghiaccio che fonde, nell’insieme, è aumentata del 77 per cento nel 2013 rispetto al 1973, riferiscono gli scienziati in un articolo pubblicato su Geophysical …

Continue Reading

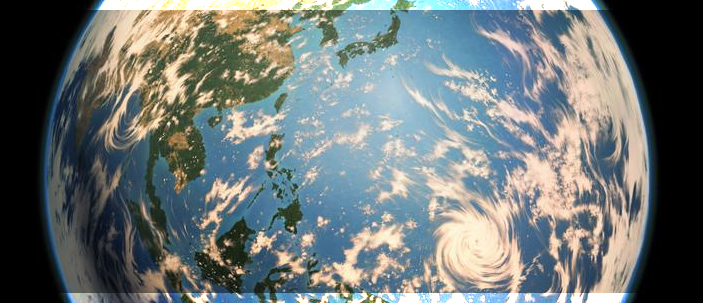

Global warming. Cicli geologici controllano il clima

Ricercatori della University of Southern California (USC) e della cinese Nanjing University hanno documentato prove che se la Terra non ha un’atmosfera soffocante come Venere, né una temperatura di superficie come quella di Marte lo si deve ad un meccanismo regolatore dell’anidride carbonica, i cicli geologici, che plasmano la superficie rocciosa del pianeta. Gli scienziati sanno da tempo che la …

Continue Reading

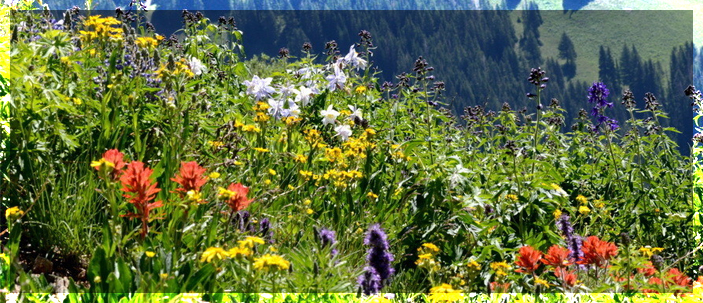

Sulle Montagne Rocciose si allunga la stagione della fioritura

-

Leonardo Debbia

-

21 Marzo 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Uno studio durato 39 anni sui fiori selvatici di un prato delle Montagne Rocciose, in Colorado, mostra che più di due terzi dei fiori alpini hanno cambiato tempi e modi di fioritura in risposta ai cambiamenti climatici. Non soltanto la metà dei fiori inizia a sbocciare settimane prima, ma più di un terzo anticipa il picco di fioritura prima del …

Continue Reading

Riscaldamento globale. Ghiacciaio d’Africa, addio.

-

Leonardo Debbia

-

18 Marzo 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Il Monte Stanley (5109 metri) è la terza montagna più alta di tutta l’Africa, superata in altezza solo dal Monte Kenya e dal Kilimanjaro, in Tanzania. Fà parte della catena montuosa del Rwenzori, a cavallo tra l’Uganda e la Repubblica Democratica del Congo. Ebbene, su questa montagna – avvertono gli esperti – il ghiaccio si sta sciogliendo a ritmi definiti …

Continue Reading