Ande. La rapida crescita di una catena montuosa

-

Leonardo Debbia

-

28 Aprile 2014

-

Geologia

-

0 Comments

La Cordigliera delle Ande, che orla tutto il margine occidentale del Sudamerica, è un esempio di corrugamento della crosta terrestre noto a tutti per la sua genesi concettualmente semplice, provocata dalla ‘navigazione’ verso Ovest del continente sudamericano e dalla immersione della placca di Nazca, la placca ‘Pacifica’, sotto la placca continentale. Gli scienziati, in accordo sulle cause e le modalità …

Continue Reading

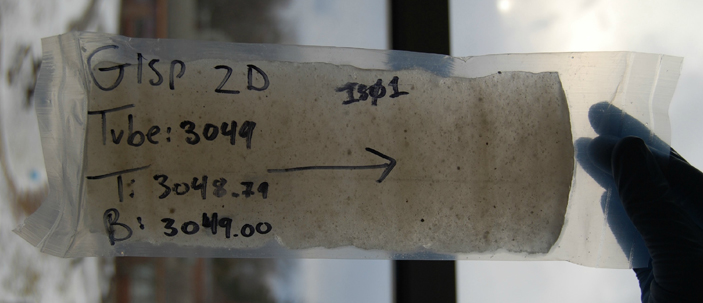

Groenlandia: la tundra sotto il ghiaccio

-

Leonardo Debbia

-

24 Aprile 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Di solito si pensa che i ghiacciai si comportino come delle enormi levigatrici. Durante la loro avanzata sul terreno, raschiano e trascinano via tutto quello che incontrano, vegetazione, suolo e anche la superficie del substrato roccioso sul quale scorrono. Così, gli scienziati sono rimasti alquanto sorpresi nello scoprire un antico paesaggio di tundra conservato sotto la calotta glaciale della Groenlandia, …

Continue Reading

Mobilità umana nell’antico Sahara collegata all’instabilità climatica

-

Leonardo Debbia

-

21 Aprile 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Guardando l’immensa distesa ondulata di sabbia dorata che sembra non avere né un inizio né una fine, con le dune imponenti che si stagliano contro un cielo terso e arroventato, si fa fatica a immaginare che quei luoghi, all’apparenza ostili e inospitali, abbiano potuto ospitare un tempo vallate lussureggianti di vegetazione, percorse da ruscelli e torrenti. Eppure,nel corso dei millenni, …

Continue Reading

Da atleti a pantofolai: come cambiano gli esseri umani in 6000 anni

-

Leonardo Debbia

-

17 Aprile 2014

-

Antropologia

-

0 Comments

Le ossa umane sono notevolmente plastiche e rispondono sorprendentemente e rapidamente ai cambiamenti. Messe sotto stress attraverso lo sforzo fisico, come percorrere lunghe distanze a piedi o correndo, le ossa guadagnano in forza, dato che le fibre di cui sono costituite vengono aggiunte o ridistribuite. La capacità dell’osso di adattarsi al carico è mostrata mediante l’esame degli scheletri di atleti …

Continue Reading

Paradosso climatico del Miocene

-

Leonardo Debbia

-

15 Aprile 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Gli scienziati dell’Alfred Wegener Institute, Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina (AWI), servendosi di simulazioni complesse, hanno chiarito un presunto paradosso climatico avvenuto nel Miocene. Quando, circa 14 milioni di anni fa, la calotta antartica crebbe fino ad assumere le dimensioni che conserva ancora oggi, il clima non divenne contemporaneamente più rigido su tutta la Terra. Al contrario, …

Continue Reading

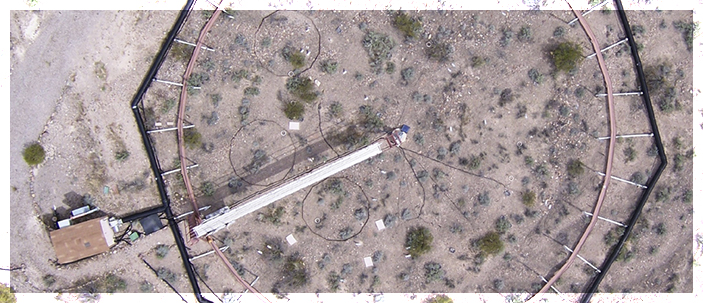

Zone aride assorbono quantità inaspettate di anidride carbonica

-

Leonardo Debbia

-

12 Aprile 2014

-

Ambiente

-

0 Comments

Un gruppo di ricercatori, guidati da un biologo della Washington State University (WSU), ha scoperto che le zone aride del pianeta assorbono inaspettatamente grandi quantità di carbonio quando aumentano i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera. I risultati della ricerca aiutano gli scienziati a stimare più accuratamente il bilancio del carbonio sulla Terra, stabilendo quanto ne rimane nell’atmosfera sotto forma di …

Continue Reading

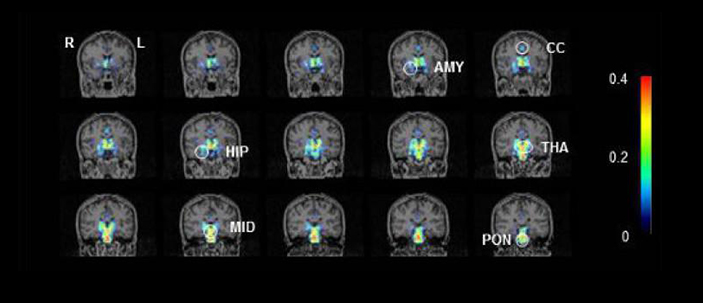

La PET per diagnosticare la sindrome da stanchezza cronica

-

Leonardo Debbia

-

10 Aprile 2014

-

Medicina

-

1 Comment

I ricercatori del RIKEN Center for Life Science Technologies, in Giappone, in collaborazione con l’Osaka City University e la Kansai Gaidai University, hanno utilizzato l’imaging funzionale PET per dimostrare che i livelli di neuro infiammazione, o infiammazione del sistema nervoso, sono più elevati nei pazienti affetti da sindrome da stanchezza cronica rispetto alle persone sane. La tomografia a emissione di …

Continue Reading