Secondo l’antropologo evoluzionista Dean Falk, dell’Università Statale della Florida, uno dei più importanti fossili al mondo racconta la storia dell’evoluzione del cervello degli esseri umani moderni e dei loro antenati. Il fossile Taung, meglio conosciuto come “Bambino di Taung”, il primo Australopiteco mai scoperto prima, ha due caratteristiche significative che sono state analizzate da Falk e dalla sua équipe di antropologi. Il loro studio, con cui suggeriscono che l’evoluzione del cervello sia stato il risultato di un insieme complesso di dinamiche interrelate nel parto dei nuovi esseri bipedi, è stato pubblicato il 7 maggio scorso in Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Questi risultati sono significativi perché forniscono una spiegazione plausibile sul come e il perché il cervello degli ominidi sia potuto crescere più grande e più complesso”, afferma Falk. “La prima caratteristica osservata è l’esistenza di una sutura metopica o sutura frontale persistente, una sutura non saldata dell’osso frontale, caratteristica che permette la flessibilità del cranio di un bambino nel momento del parto, allorché subisce una compressione nell’attraversare il canale del parto. Nelle scimmie antropomorfe – gorilla, orango e scimpanzé – la sutura frontale si chiude poco dopo la nascita, mentre negli esseri umani non si chiude fino a circa 2 anni di età ed entro il sesto anno di vita, questo al fine di consentire una rapida crescita del cervello. La seconda caratteristica riscontrata è il calco del fossile, ossia l’impronta della massa cerebrale impressa sulla superficie interna del cranio. Il calco, infatti, permette ai ricercatori di studiare, attraverso l’esame delle impronte lasciate sulla faccia interna delle ossa craniali dalla superficie cerebrale, la forma e la struttura del cervello. Dopo aver attentamente esaminato il fossile di Taung, comparandolo con un gran numero di crani appartenenti a scimmie ed esseri umani mediante corrispondenti scansioni in CT 3-D (scansioni tridimensionali tomografiche computerizzate) e tenendo conto della documentazione fossile degli ultimi 3 milioni di anni, Falk e i colleghi hanno registrato e stabilito tre risultati importanti:

1) La persistente sutura metopica è un adattamento degli individui per dare alla luce bambini con cervelli più grandi;

2) è collegata con una rapida crescita del cervello dopo la nascita;

3) può essere messa in relazione con l’espansione dei lobi frontali.

“La sutura metopica persistente, un tratto anatomico avanzato, probabilmente si è verificata in concomitanza con l’affinamento della capacità di camminare su due gambe”, ha detto Falk.

“La capacità di camminare in posizione eretta ha provocato un problema di natura ostetrica. Il parto divenne più difficile perché il canale del parto si era fatto più stretto, mentre, per contro, aumentavano le dimensioni del cervello. La sutura metopica persistente fu una soluzione evolutiva a questa questione”.

La tardata scomparsa della sutura metopica è un probabile adattamento di ominidi che camminavano in posizione eretta; una risposta evolutiva per poter dare più facilmente alla luce bambini con un cervello relativamente grande. Il fatto che la sutura non appaia saldata conferma la connessione con la rapida crescita del cervello dopo la nascita quale carattere umano più avanzato rispetto alle scimmie.

“La saldatura successiva è stata anche associata con l’espansione evolutiva dei lobi frontali che è evidente dall’esame del cranio nei calchi di australopitechi come Taung”, ha detto Falk.

Il bambino di Taung è il nome con cui è meglio conosciuto il cranio fossile infantile di Australopithecus africanus risalente a 2,3 milioni di anni fa, rinvenuto in una cava a Taung, in Sudafrica, nel 1924. Incastrato in una pietra, il cranio si mostrò completo di mandibola, denti e parte dell’endocranio, le cui dimensioni permisero di stimare lo sviluppo cerebrale in 540 cc. L’importanza della scoperta fu subito chiara a Raymond Dart, anatomista dell’Università di Witwatersand, Sud Africa, che ne pubblicò lo studio su Nature , l’anno seguente (1925), indicandolo come appartenente ad una nuova specie, ma non ottenendo però alcun consenso dalla comunità scientifica dell’epoca, affascinata com’era dalla recente scoperta dell’Uomo di Piltdown, risultato poi trattarsi di un falso clamoroso.

Ci vollero alcuni decenni per rivalutare il fossile di Taung che divenne il “modello tipo” del genere Australopithecus africanus. E’ opportuno ricordare che con il termine generico di australopitechi si indica qualsiasi specie di Australopithecus o Paranthropus che visse in Africa, camminava in posizione eretta e aveva un cervello relativamente piccolo. Il cranio di Taung aveva denti da latte molto simili a quelli umani. Dato che negli scimpanzé questi cadono attorno ai tre anni , mentre nell’uomo moderno si mantengono fino al sesto anno di vita, si può presumere che il bambino di Taung avesse attorno ai 3-4 anni di età. Anche se aveva la capacità di mantenere una postura eretta, il volume del cervello lo colloca più vicino alle scimmie che all’Uomo. Con lo studio di Dean Falk, quest’ultima considerazione va forse un po’ riveduta, ma rimane indubbia la sua collocazione in uno dei primissimi stadi della scala evolutiva tra le scimmie e gli esseri umani. Falk ha condotto la ricerca con la collaborazione di S. Marcia Ponce de Leon, Christoph P.E. Zollikofer e Naoki Morimoto, dell’Istituto e Museo Antropologico presso l’Università di Zurigo, in Svizzera.

Dalla mezzanotte alle ore 16 del 9 giugno 2012 la terra in Emilia ha tremato 14 volte, con scosse di magnitudo compresa tra 2.3 e 3.4, in rapida successione.

Dalla mezzanotte alle ore 16 del 9 giugno 2012 la terra in Emilia ha tremato 14 volte, con scosse di magnitudo compresa tra 2.3 e 3.4, in rapida successione.

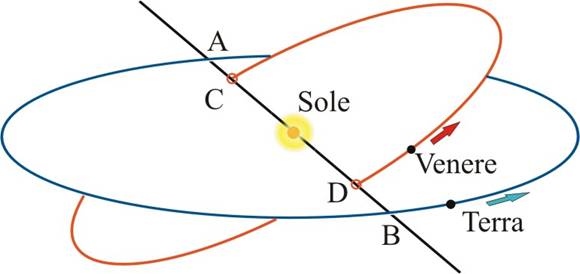

Tutti con il naso all’aria, all’alba del 6 giugno prossimo! Venere transiterà davanti al disco del Sole e sarebbe davvero un peccato perdersi un evento del genere, frutto dell’allineamento prospettico di Terra,Venere e Sole; allineamento già verificatosi nel 2004 e che si ripeterà solo nel 2117, tra 105 anni! L’evento è da considerarsi quindi il “transito finale del XXI secolo”.

Tutti con il naso all’aria, all’alba del 6 giugno prossimo! Venere transiterà davanti al disco del Sole e sarebbe davvero un peccato perdersi un evento del genere, frutto dell’allineamento prospettico di Terra,Venere e Sole; allineamento già verificatosi nel 2004 e che si ripeterà solo nel 2117, tra 105 anni! L’evento è da considerarsi quindi il “transito finale del XXI secolo”.