Dalla crosta al mantello e ritorno, per conoscere l’età della Terra

- Leonardo Debbia

- 13 Febbraio 2015

- Geologia

- 0 Comments

Fino dalle origini della Terra, l’uranio ha fatto parte della sua storia e, grazie alla lunga durata della sua radioattività, si è dimostrato ideale per datare i processi geologici e poter così ricostruire l’evoluzione del pianeta.

L’uranio naturale è composto da una miscela di tre isotopi, caratterizzati da un lungo tempo di dimezzamento o ‘emivita’: l’uranio –238 (che costituisce il 99,3 per cento del totale del minerale), l’uranio –235 e l’uranio –234, quest’ultimo in percentuale estremamente trascurabile.

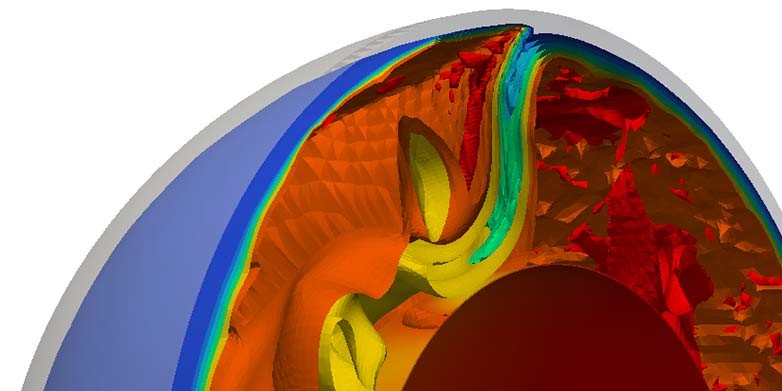

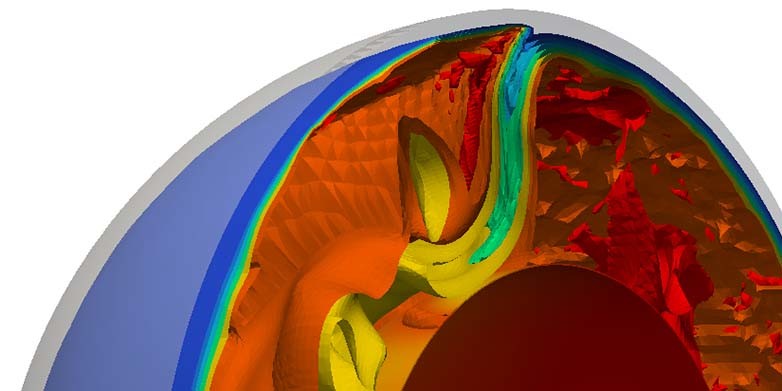

(Credit: ETH Zurich / Geophysical Fluid Dinamics)

Un recente studio del ciclo globale di questi tre isotopi dell’uranio, pubblicato sulla rivista Nature, apre nuove prospettive alla discussione sulle modalità con cui la Terra è cambiata nel corso di miliardi di anni.

Nella storia della Terra, la crosta continentale, lo strato solido più esterno su cui viviamo, è cresciuta di massa e di volume attingendo materiale dal mantello caldo e fluido sottostante.

La maggior parte della crosta di recente formazione, tuttavia, va nuovamente perduta.

Infatti, nelle dorsali medio-oceaniche dei fondali, mentre le placche si allontanano, nuova crosta oceanica viene prodotta in continuazione dai magmi in risalita, dando luogo a pavimenti sottomarini formati dalle rocce basaltiche solidificatesi gradualmente, man mano che il flusso lavico si allontana dalla zona di fuoriuscita.

La crosta oceanica si espande, allontanandosi dalle dorsali ma, ad una certa distanza e dopo un certo tempo, torna a sprofondare nel mantello attraverso il processo che va sotto il nome di subduzione.

L’uranio nelle rocce della crosta continentale è ‘arricchito’, ha cioè una maggiore concentrazione dell’isotopo U –235; tuttavia, sulla superficie terrestre i diversi ambienti nel corso del tempo ne influenzano la mobilità.

In un ambiente privo di ossigeno, com’era in prevalenza la Terra primordiale, l’uranio era stabile nelle rocce come uranio tetravalente. Solo in seguito, reagendo con l’ossigeno atmosferico è stato ossidato ad uranio esavalente.

In formazione acquosa, l’uranio esavalente, più mobile, viene così ripartito nelle rocce e quindi trasportato negli oceani attraverso fiumi e corsi d’acqua.

Va osservato ora che durante il raffreddamento delle lave nel graduale allontanamento dalle dorsali oceaniche, l’acqua di mare filtra attraverso le fessure della roccia e, in tal modo, l’uranio torna a far parte della crosta oceanica.

In questo nuovo studio, condotto presso l’Università di Bristol, nel Regno Unito, da un team internazionale composto da Morten Andersen, attualmente docente di Scienze della Terra presso il Politecnico federale di Zurigo (ETH), insieme a ricercatori britannici di Durham e a quelli americani del Wyoming e del Rhode Island, si è utilizzata l’impronta digitale, la firma cioè, lasciata dal rapporto nelle rocce dei due isotopi dell’uranio.

Questa ‘impronta digitale’ specifica si riferisce ai processi di ossidazione dell’uranio avvenuti sulla superficie terrestre.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che nella crosta oceanica attuale è ‘impresso’ un rapporto più elevato tra uranio –238 e uranio –235 (quindi una presenza minore di –235) rispetto al rapporto riscontrato nelle meteoriti.

Queste ultime sono un pò i ‘mattoni della Terra’, rappresentando la composizione della materia primordiale e, verosimilmente, hanno una composizione isotopica dell’uranio costituente la Terra nel suo insieme, precedente la formazione dei gusci in cui è attualmente suddivisa (crosta, mantello, nucleo).

L’isotopo dell’uranio che rappresenta l’impronta digitale della crosta oceanica alterata ci offre un modo per rintracciare l’uranio che dalla crosta è stato nuovamente risucchiato nel mantello attraverso la subduzione prima accennata.

Al fine di esaminare il ciclo dell’uranio (e quindi il ciclo delle rocce), i ricercatori hanno analizzato i basalti cosiddetti MORB della Dorsale oceanica (Middle Oceanic Ridge Basalt), la lava vulcanica prodotta nel mantello e poi fuoriuscita.

Il rapporto tra gli isotopi dell’uranio in questi basalti può venir confrontato con quello dei basalti marini o insulari di luoghi come le Hawaii e le isole Canarie, che coincidono con degli ‘hot-spot’, cioè i punti in cui la lava, in forma di pennacchi, giunge in superficie direttamente dal mantello caldo, ben al di sotto della crosta, e quindi composti di materiale più miscelato dei MORB.

I rapporti tra uranio -238 e –235 sono significativamente maggiori nei MORB che nei basalti insulari e nei basalti delle meteoriti. Questo, secondo Andersen, significa che i MORB hanno un’impronta digitale dell’uranio della crosta oceanica prelevato dalla superficie e tornato nella parte superiore del mantello terrestre durante la subduzione.

Nel mantello, a causa dei moti convettivi propri, il materiale viene rimescolato e trasportato nelle zone delle dorsali medio-oceaniche e quindi in superficie per mezzo delle lave costituenti i MORB.

Al contrario, nei basalti insulari i rapporti tra i due isotopi dell’uranio corrispondono ai rapporti trovati nelle meteoriti, dimostrando che la fonte era diversa di quella dei MORB.

Gli scienziati spiegano che le lave insulari provengono da una fonte posta a maggiore profondità nel mantello rispetto ai MORB; da una zona dove non c’è stato rimescolamento con materiale (e quindi uranio) proveniente dalla superficie.

L’uranio proveniente da quella zona segnala quindi un tempo molto antico della storia della Terra.

“Anche se l’uranio è stato intrappolato nella crosta oceanica fino dalla nascita dell’ossigeno nell’atmosfera primordiale, circa 2,4 miliardi di anni fa, la crosta oceanica non ha potuto riprendersi una maggior quantità di uranio –238, dato che gli oceani erano ancora troppo poveri di ossigeno”, sottolinea Heye Freymuth, dell’Università di Bristol e co-autore dello studio.

Leonardo Debbia

13 febbraio 2015